栄養学部の特色

関東学院大学栄養学部では、「食と栄養」の専門知識を深めるとともに、食べる人の立場で考えられる人間性豊かな管理栄養士を育成しています。国家試験合格に向けた万全のサポート体制を整え、多様なフィールドで活躍できる人材を育てます。

資格取得を支える

資格取得を支える

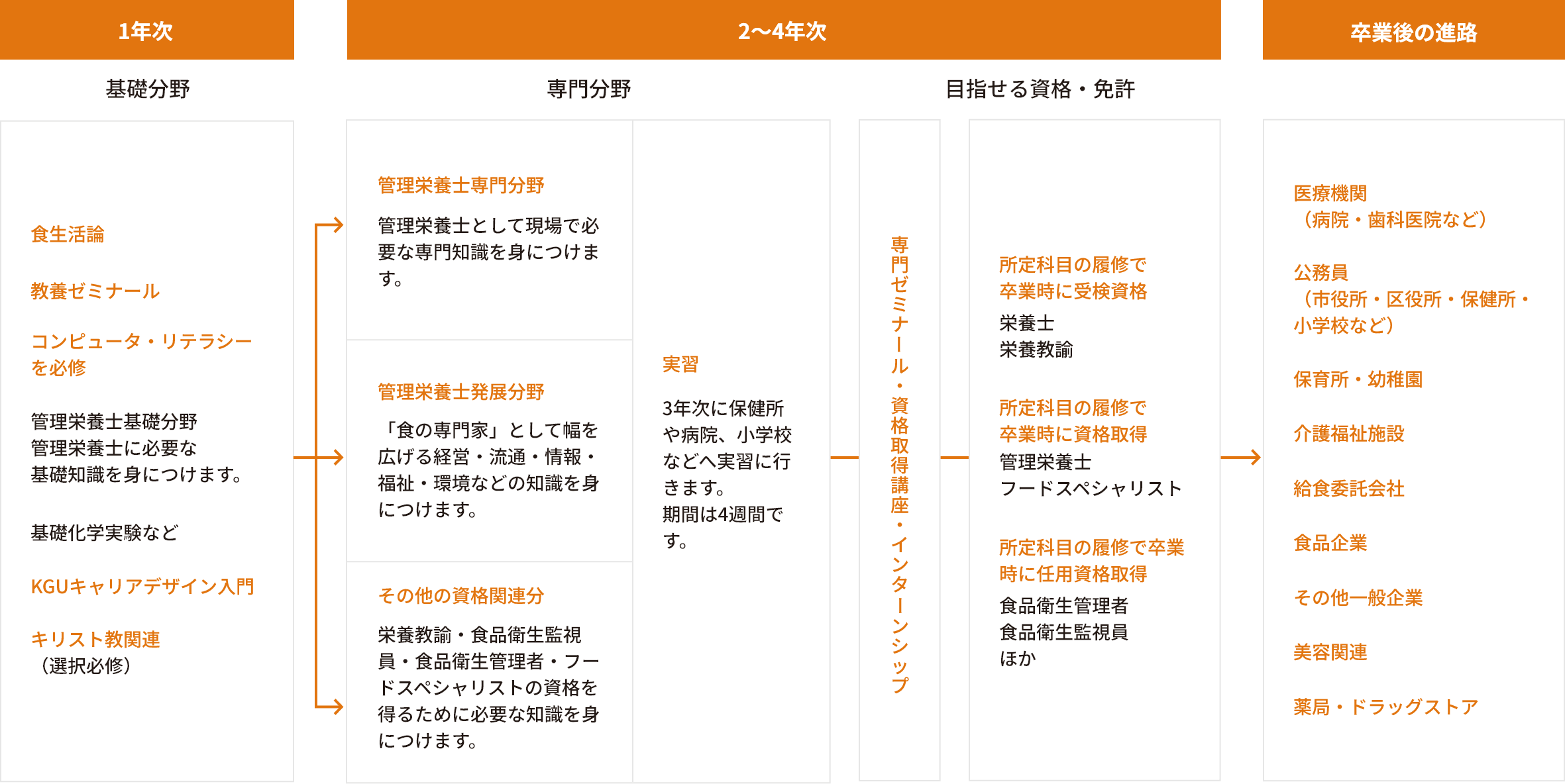

実学重視のカリキュラム

卒業後の進路を見据え、管理栄養士国家試験をはじめ、栄養教諭、食品衛生監視員、フードスペシャリストなど、資格取得に対応した実践的なカリキュラムを展開。

1年次から授業や課外講座を充実させ、確実な合格を目指します。

1年次から授業や課外講座を充実させ、確実な合格を目指します。

多彩な実習で、現場から学ぶ

医療施設、福祉施設、保健所、学校など、多様な実習先や大学併設の認定栄養ケアステーションで現場を体験。管理栄養士の仕事を具体的に理解し、自らの将来像を描きます。

学びの土台を1年次でしっかり築く

1年次には、「教養ゼミナール」や「コンピュータ・リテラシー」などの必修科目を通じて、大学での学びに必要な基礎スキルを養います。レポートの書き方やITスキルなど、専門的な学びへの準備を整えます。

共通科目で教養と視野を広げる

キリスト教、人文科学、社会科学、自然科学、生活芸術、外国語など、幅広い分野の科目を設置。総合大学ならではの多彩な学びを通して、深い教養と柔軟な思考力を育てます。

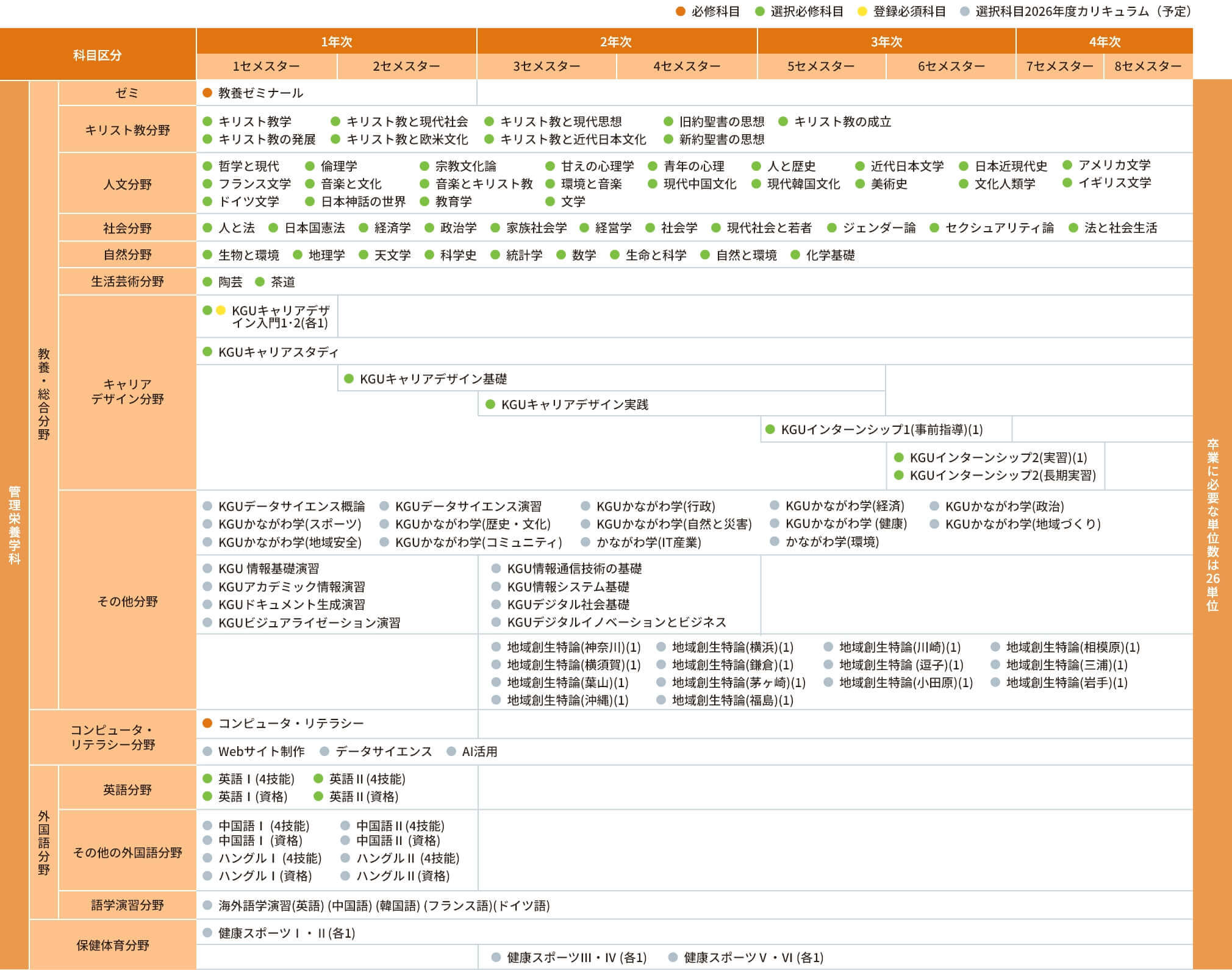

共通科目

- キリスト教分野:キリスト教と現代社会、キリスト教と近代日本文化 など

- 人文科学分野:哲学、宗教文化論、近代日本文学、音楽と文化 など

- 社会科学分野:市民社会の思想、ジェンダー論、家族社会学 など

- 自然科学分野:生命と科学、地理学、天文学、統計学 など

- 生活芸術分野:土のデザイン(陶芸)、花のデザイン(華道)、茶道(基礎)

- コンピュータ・リテラシー分野:WEBコンテンツ作成、数値データ処理 など

- 外国語分野:ドイツ語、フランス語、中国語、ハングル

管理栄養学科の学び

大学では、専門科目の他に共通科目も学びます。共通科目とは、専門性の高い科目を学ぶための基礎学力を養うとともに、思考力、判断力と人間性を高めるためのものです。

管理栄養学科で4年間スムースに学べるように専門科目では「食生活論」を、共通科目では「教養ゼミナール」、「コンピュータ・リテラシー」を配置するだけでなく、学びがより良いキャリアにつながるように、「KGUキャリアデザイン入門」も導入科目として1年次春学期に配置しています。

1年次秋学期以降は徐々に専門科目が増えますが、「臨地実習」に向けて無理なく配置されています。「臨地実習」とは、最前線の管理栄養士業務について学外施設で学ぶ実習で、3年次の夏休みと春休みに配置されています。

4年次には、栄養士・管理栄養士以外の資格取得に必要な科目も配置されています。個々人の志向に沿って専門性を深化させるために、10人前後の少人数制で3年次のゼミナールと4年次の卒業研究が配置されています。

管理栄養学科で4年間スムースに学べるように専門科目では「食生活論」を、共通科目では「教養ゼミナール」、「コンピュータ・リテラシー」を配置するだけでなく、学びがより良いキャリアにつながるように、「KGUキャリアデザイン入門」も導入科目として1年次春学期に配置しています。

1年次秋学期以降は徐々に専門科目が増えますが、「臨地実習」に向けて無理なく配置されています。「臨地実習」とは、最前線の管理栄養士業務について学外施設で学ぶ実習で、3年次の夏休みと春休みに配置されています。

4年次には、栄養士・管理栄養士以外の資格取得に必要な科目も配置されています。個々人の志向に沿って専門性を深化させるために、10人前後の少人数制で3年次のゼミナールと4年次の卒業研究が配置されています。

学びのステップ

PICK UP科目

- 栄養教育論Ⅰ

- 健康づくりとクオリティ・オブ・ライフの向上に貢献するための栄養教育の方法を学びます。健康・栄養状態、食環境等の評価・判定に基づいて、栄養教育のマネジメント能力を身につけます。そのために必要な理論や技法を修得し、社会・生活環境や健康・栄養状態に基づいた栄養教育について理解します。

- 食品加工学実習

- 農産、水産、畜産などの加工食品の製造実習を行います。実習を通して理論や技術を理解・修得。食品加工に関する知識・技術などの製造理論から、実際に自分でこんにゃくやジャム、ハムなどを製造しながら理解する実学です。食品加工には安全性、栄養性、嗜好性および経済性などの特性が重要です。

- 運動生理学

- 運動は、健康づくりの柱の一つとして位置づけられ、正しい食生活の指導とともに適切な運動指導が必要です。管理栄養士は、運動に関する相談を受けたり運動指導に関与する機会もあります。解剖生理学や応用栄養学などの授業で学んだ内容を土台にして、運動時の身体のはたらきや運動処方について学修します。

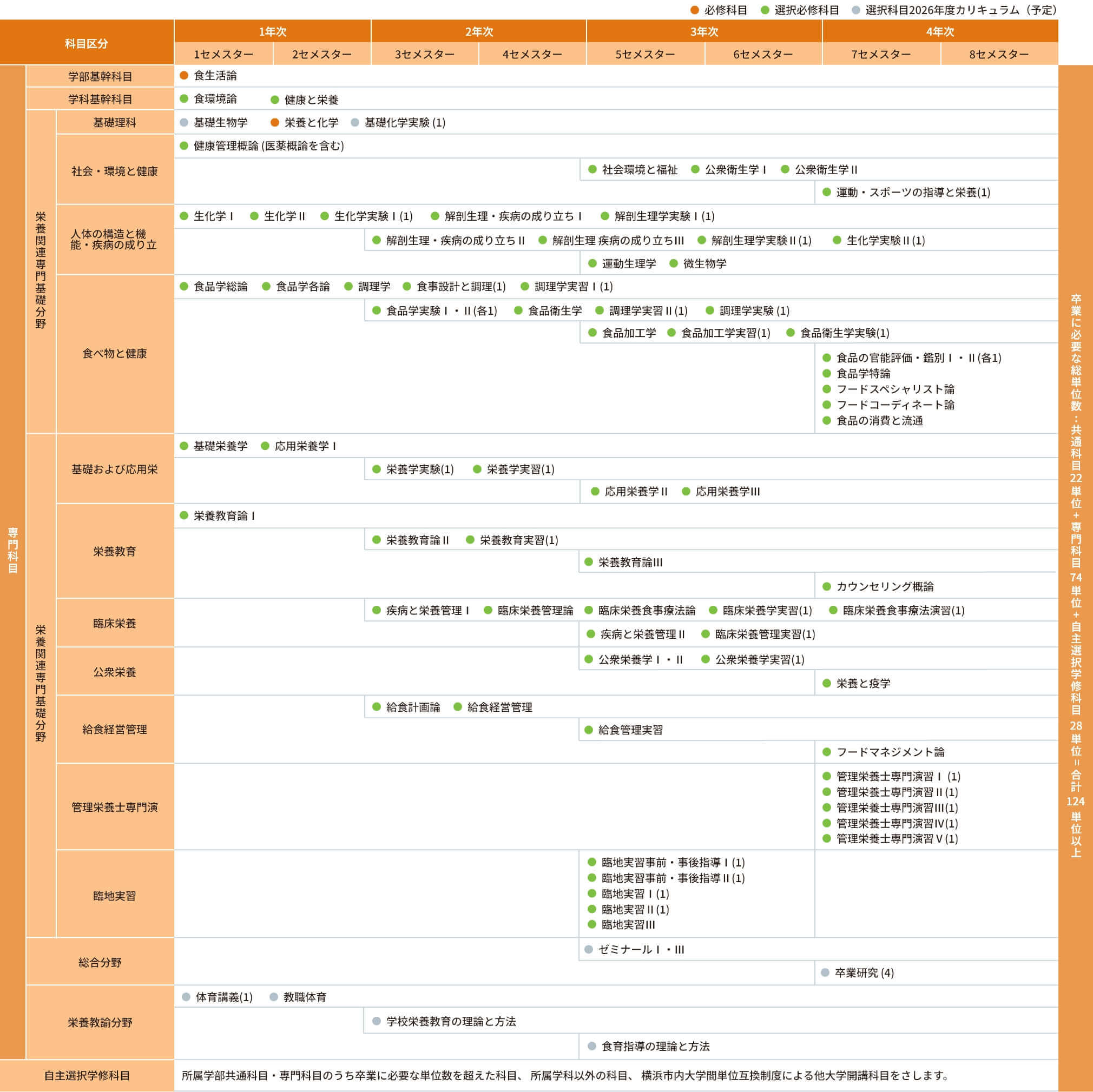

管理栄養学科のカリキュラム

管理栄養科専門科目

表を拡大する・1年間を春学期、 秋学期 (1セメスターずつ)に分けて履修していきます

・()は単位数。単位数がないものは2単位

・()は単位数。単位数がないものは2単位

- 卒業に必要な総単位数

- 共通科目22単位+専門科目74単位+自主選択学修科目28単位=合計124単位以上

管理栄養士国家試験対策

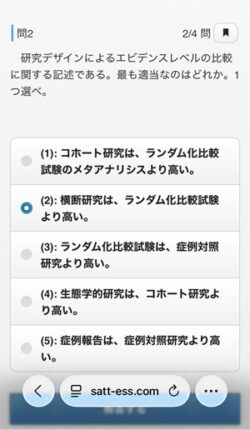

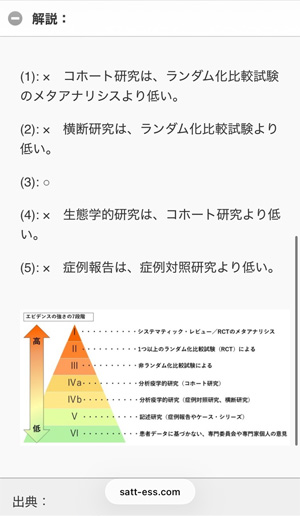

本学部では管理栄養士国家試験に向けた学習支援の一つとして、教育支援システム(ESS)管理栄養士版*を導入しています。

学生はESSを活用し、教員が出題した演習課題に取り組むだけでなく、通学途中や休み時間などの隙間時間に、PC・スマートフォン等を用いていつでもどこでも自学自習を行うことができます。これにより、学習習慣の定着や苦手分野の克服につながります。

一方、教員は学生一人ひとりの理解度や課題の進捗状況を把握することができ、国家試験合格に向けて、より適切かつ効率的な学習指導を行っています。

学生はESSを活用し、教員が出題した演習課題に取り組むだけでなく、通学途中や休み時間などの隙間時間に、PC・スマートフォン等を用いていつでもどこでも自学自習を行うことができます。これにより、学習習慣の定着や苦手分野の克服につながります。

一方、教員は学生一人ひとりの理解度や課題の進捗状況を把握することができ、国家試験合格に向けて、より適切かつ効率的な学習指導を行っています。

※タップすると画像が別ページで開きます。戻る際はブラウザの「←」をご利用ください。

*駿台予備学校のグループ企業(エスエイティーティー株式会社)

が提供する国家試験対策用の学習支援システム。

が提供する国家試験対策用の学習支援システム。

が提供する国家試験対策用の学習支援システム。

が提供する国家試験対策用の学習支援システム。

臨地実習・校外実習

現場で学ぶ、管理栄養士・栄養士への第一歩。

大学で学んだ知識を、現場でしか得られない実践と結び付け、学びとスキルを高めます。臨地実習・校外実習は、病院や保健所、小学校、保育園、高齢者施設など多様な場で行われ、学生が主体的に学べるよう教員が準備から振り返りまで適切に指導します。

各実習先のご協力により得られる経験は、将来の専門職としての大きな財産となります。